Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é […]

Epidemia Covid-19 – Lições da Hepatite Vírica

Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós – A Camus, A Peste

A inopinada irrupção da epidemia de Covid-19 em Dezembro de 2019, causada por um coronavírus (severe acute syndrome coronavirus 2 [SARS-Cov-2]) desconhecido até então, destroçou completamente o tecido social e económico mundial. Na ausência de um tratamento específico, e perante a surpreendente contagiosidade e virulência do vírus, o confinamento social extremo foi o expediente encontrado para conter a pandemia – uma estratégia já usada na idade média, alegoricamente evocada por Boccaccio, no seu Decameron, uma colectânea de dez contos amorosos contados por um número idêntico de jovens (sete raparigas e três rapazes), resguardados da peste negra que dizimava a população de Florença no distante ano de 1348. Ciclicamente, o mundo tem sido acometido por pragas devastadoras, permanecendo no imaginário popular as funestas epidemias de peste bubónica (idade média) e a pandemia que ficou conhecida como “gripe espanhola” ou “pneumónica” (1918); múltiplas outras epidemias, transcontinentais (VIH, hepatite C), ou de âmbito regional (varíola, cólera, febre-amarela, hepatite A, hepatite E, SARS, Ébola, etc.) assolaram diversas regiões do globo nos últimos 50 anos. A cólera, tristemente conhecida dos portugueses, foi magistralmente narrada por o genial G. Garcia Márquez no seu romance “Amor nos dias de cólera”. No clímax final – uma metáfora de glorificação à intemporalidade do amor – a cólera, desta vez fictícia, pese embora a bandeira negra içada no navio, é o pretexto para os decrépitos amantes prosseguirem na sua plácida viagem para a eternidade.

Convivemos com os vírus desde tempos imemoriais – os resquícios de material genético microbiano inseridos no nosso DNA e o conspícuo DNA mitocondrial, com funções biológicas essenciais, atestam essa longa relação – mas uma pandemia tem por norma desencadear um drama social que, segundo C. Rosenberg1 (1989), se desenrola em três actos: revelação progressiva ou reconhecimento gradual – fase de denegação; admissão pública da sua existência e aleatoriedade – fase de atribuição de responsabilidade; e finalmente, a resposta da comunidade gerada pela pressão – fase de medidas públicas. Camus, na sua obra A Peste, descreve de forma exímia esta sequência de eventos. A sociedade moderna entrega, confiadamente, a solução à ciência e à tecnologia, contrariamente ao homem medieval que, assumindo-se culpado, apelava à intervenção divina. A resposta, em qualquer dos casos, tende a ser reactiva e titubeante, pois as estruturas sanitárias, ao invés da estrutura militar, não estão preparadas para uma resposta imediata a uma pandemia.

Será lícito especular que os vírus materializam a essência da vida? Estes minúsculos “seres”, quase só constituídos por material genético (invariavelmente RNA), revelam uma capacidade de sobrevivência e de adaptação extraordinárias: utilizam a maquinaria da célula que infectam para uso próprio – replicar e produzir as suas proteínas; alteram a sua estrutura genómica (mutação) em condições inóspitas (pressão imunológica ou terapêutica – perdendo ou amplificando a virulência; espreitam a oportunidade para eclodir; e desenvolvem estratégias (transmissão) para a prossecução dos seus fins. De onde provém tamanha plasticidade? Onde se encontra o comando?

As hepatites A e E, com transmissão fecal-oral, e as hepatites B, D e C, com transmissão parentérica (blood-borne), designadas, respectivamente, por hepatite epidémica e hepatite sérica no período que antecedeu o isolamento dos respectivos genomas, que ocorreu na segunda metade do século vinte, receberam dos testes serológicos o impulso decisivo para o diagnóstico e para a prevenção. Foram, também, a condição sine qua non para o desenvolvimento e implementação das vacinas contra as hepatites A e B, se bem que não tenham sido suficientes para o vírus da hepatite C, pois este vírus não produz um anticorpo neutralizante. É, portanto, fundamental para o controlo da Covid-19 o desenvolvimento de testes serológicos que confirmem o contacto (o teste genético não é adequado para esta função) e a imunidade para o SARS-Cov-2.

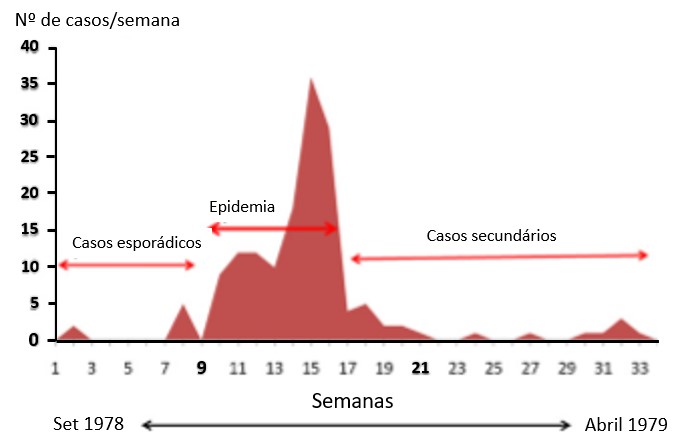

As epidemias vêm e vão (figura 1). O declínio de uma epidemia é condicionado pela imunidade da população, a designada imunidade de grupo, e pelas medidas de contenção adoptadas, sendo estas específicas para cada vírus e subordinadas ao modo de transmissão: medidas de higiene e saneamento básico para as hepatites A e E; normas comportamentais e rastreio do sangue nas hepatites B e C; isolamento (confinamento) social e individual para a Covid-19. As medidas de isolamento social são, em termos absolutos, eficazes, mas são difíceis de implementar e não evitam a recorrência. Extrapolando para a hepatite C seria, por exemplo, necessário abdicar das transfusões de sangue, o que é uma medida, no mínimo, inviável. Contudo, o rastreio do sangue doado através de um marcador serológico para o VHC (conjuntamente com o rastreio da hepatite B) contribuiu para a eliminação quase total da hepatite pós-transfusional. De muito frequente – esteve na origem da primeira epidemia de hepatite C nos anos 60 –, tornou-se, na era do rastreio do sangue doado, uma raridade. Por outro lado, e mais uma vez realçando o papel crucial dos marcadores serológicos, estes permitem separar eficazmente os indivíduos contagiados dos indivíduos saudáveis.

As epidemias de hepatite A deixaram de ocorrer em Portugal devido ao alargamento da rede de saneamento básico e à elevada taxa de anticorpos nas crianças (no início dos anos oitenta cerca de 90% das crianças com menos de 15 anos tinham anticorpos contra a hepatite A). Entretanto, a imunidade natural baixou para níveis críticos, de maneira que, presentemente, se discute a necessidade de vacinação generalizada, tendo em vista prevenir o risco e a gravidade da hepatite A nos adultos.

Figura. Epidemia de Hepatite E, genótipo 1, em Caxemira, Índia, em 1978. O número de doentes com icterícia foi de 52.000 e o número de mortes de 1700 (Kurhoo MS, Virus Research 2011)

Figura. Epidemia de Hepatite E, genótipo 1, em Caxemira, Índia, em 1978. O número de doentes com icterícia foi de 52.000 e o número de mortes de 1700 (Kurhoo MS, Virus Research 2011)

Não sendo a transmissão por via aérea uma via de contágio nas hepatites víricas, o receio de propagação provém sobretudo dos portadores assintomáticos, que constituem a larga maioria dos doentes com hepatite B ou hepatite C. O desenvolvimento e a disseminação dos testes serológicos, que asseveram a persistência da infecção e permitem o rastreio dos portadores, foram um processo expedito nas hepatites víricas. No caso da hepatite C foram comercializados quase em simultâneo com o anúncio da descoberta do vírus. Inexplicavelmente, o mesmo não está a acontecer com a Covid-19, quando é imperioso esclarecer a eventual ocorrência do estado de portador crónico com virémia e, igualmente, saber quais as consequências a longo-prazo da infecção. Tomando como exemplo a hepatite B, a produção de uma vacina inédita (recombinação genética) para esta doença só foi possível porque se conhecia o anticorpo neutralizante (anti-HBs, ou anticorpo contra o antigénio s) e se identificou a fracção do genoma que codifica a respectiva proteína. Na hepatite C, como já aludimos, e não obstante o lançamento do teste serológico ter sido imediato, ainda não foi possível produzir uma vacina pelos métodos convencionais – justamente pelo facto de não ocorrer imunização duradoura.

As hepatites víricas têm algumas idiossincrasias clínicas. São todas, clinicamente, menos agressivas na infância; o risco de falência hepática aguda nos adultos é uma realidade rara na hepatite B aguda, mas está estranhamente ausente na hepatite C; a hepatite E (genótipo 1) tem, normalmente, uma evolução benigna, mas revela uma apetência especial para ser fatal nas grávidas; a hepatite B torna-se inexoravelmente crónica, embora silenciosamente, nos recém-nascidos, mas cura espontaneamente nos adultos; a hepatite C tem um curso indolente, mas a progressão da doença é cerca de três vezes mais rápida nos idosos, podendo a cirrose e o cancro ocorrer no prazo de dez anos; a hepatite delta varia de assintomática a fulminante consoante a região geográfica. Em contraponto, a Covid-19 também poupa os mais jovens, mas exibe “caprichos” ainda incompreensivos, tais como a pneumonia e a falência pulmonar aguda, claramente associadas à idade mais avançada dos doentes, com um risco de morte na oitava década de, aproximadamente, dez vezes aquele que ocorre em idades inferiores. Portanto, a idade na infecção SARS-Cov-2, à semelhança da hepatite vírica, constitui um importante factor de prognóstico. Porquê? Será que a hepatite pode ajudar no esclarecimento deste enigma? Talvez.

Foi observado recentemente que os idosos, comparativamente às crianças, desencadeiam uma reacção imune mais vigorosa a um vírus pelo facto de possuírem mais células T CD8+ com memória, com capacidade de produzir citocinas, especialmente IL-15; e, curiosamente, este efeito, conhecido como bystander, foi elegantemente demonstrado em doentes com hepatite A aguda por J. Kim, et al (2018). A descoberta dos mecanismos envolvidos nesta resposta inflamatória enérgica pode abrir pistas para o desenvolvimento de terapêuticas mais eficazes nos doentes Covid-19 que desenvolvem complicações mais graves (M. Feldmann 2020).

Cada vírus é, em geral, selectivo na escolha da célula para replicar e nos meios que usa para aceder ao citoplasma celular, recorrendo genericamente à endocitose. As hepatites víricas A, B, C, D, E são hepatotrópicas, isto é, replicam exclusivamente ou predominantemente na célula hepática; no entanto, outros vírus têm a capacidade de replicar em vários sistemas e em mais do que um tipo de células. O vírus SARS-Cov-2, transmitido pessoa-a-pessoa (airborne), tem a propensão para infectar as células do tracto respiratório, sobretudo das vias aéreas superiores, onde encontra as condições ideais para replicar dado serem células ricas em receptores ACE2 (angiotensin converting enzyme). Estes receptores são a “fechadura” apropriada para a “chave” (proteína que se encontra nas espículas que revestem a superfície da partícula vírica) que o vírus usa para entrar na célula. Tanto quanto se sabe, o SARS-Cov-2 não infecta as células hepáticas, a despeito de haver a sugestão de que os receptores ACE2 possam estar presentes nos colangiócitos. As alterações hepáticas, que ocorrem em cerca de 2% a 11% dos casos, resumem-se a discretas alterações das transaminases (W. Guan 2020; M. Bangash 2020; C. Zhang 2020), aparentemente uma consequência da esteatose hepática. Em casos graves, com desregulação imunológica, não se descarta a possibilidade de ocorrer uma síndrome hematofagocítica. Um estudo clínico (X. Yang 2020) mostrou que a disfunção hepática estava presente em 29% dos doentes que morreram, contudo não era possível dissociar estes casos da mortalidade relacionada com a gravidade clínica e a ventilação mecânica. O que também não está ainda claro é a repercussão da Covid-19 na evolução das patologias crónicas do fígado, e do seu efeito nos doentes sob terapêuticas imunossupressoras e, paralelamente, nos receptores de transplante do fígado (EASL-ESCMID Position Paper JHEP Reports 2020).

A terapêutica antivírica, usada em situações de cronicidade e de hepatite fulminante (hepatite B), constitui um marco indelével na história da hepatite vírica e da virologia em geral. Culminou um longo processo, de cerca de vinte longos anos, de aturada investigação, pautada por muitos desaires e desânimo, até que, finalmente, o sucesso foi atingido em 2011. Os medicamentos foram desenhados especificamente para os vírus das hepatites B e C, contrariamente ao interferão alfa que foi usado empiricamente, e foram validados por múltiplos e demorados testes de eficácia e segurança. Talvez por isso, lograram atingir um tal apuro e refinamento que, no que diz respeito à hepatite C, possibilita a cura de, em média, 97% dos doentes num curto espaço de tempo. Na ausência de uma vacina, estas elevadas taxas de cura, aliadas à simplicidade e segurança dos fármacos, acalentam a esperança de que seja possível eliminar a hepatite C recorrendo ao diagnóstico (teste rápido) e à terapêutica antivírica massificada. No que à Covid-19 diz respeito estão a decorrer vários ensaios com antivíricos, estando para breve os resultados finais, que permitirão perceber a utilidade desses medicamentos nos vários perfis clínicos da infecção.

Na hepatite E, o uso empírico da ribavirina (um fármaco indicado inicialmente para a gripe e mais tarde usado, em combinação com outros fármacos, na hepatite C) mostrou eficácia em mais de metade dos casos de hepatite E crónica associada ao genótipo 3. Que ilações retirar desta experiência para a Covid-19? Em primeiro lugar permite manter a esperança de que algum tratamento empírico, algum antivírico especialmente desenvolvido para viroses similares, se revele eficaz, conquanto este processo de pesquisa não deixe de ser um trabalho extenuante e imprevisível; em segundo, que o medicamento empírico possa ser uma alternativa de economizar tempo, sobretudo quando é urgente dispor de um medicamento que permita eliminar o vírus de doentes em risco de complicações e, quem sabe?, de doentes com Covid-19 crónica.

Assim, tendo como pano de fundo as lições retiradas da hepatite vírica e reconhecendo a incomensurável vantagem que advém do conhecimento do genoma do vírus da Covid-19, é premente: conhecer com mais detalhe a biologia do SARS-Cov-2; desenvolver os testes serológicos adequados para o diagnóstico, rastreio e imunidade da infecção – se possível um teste rápido, reservando o teste genético para o diagnóstico da infecção activa; proceder ao rastreio serológico da população com vista à vacinação; e realizar ensaios piloto com antivíricos disponíveis.

José Velosa

Lisboa, 28 de Abril 2020